杉田育子氏/消費者庁消費者教育推進課食品ロス削減法制検討室 課長補佐

髙橋 亨氏/厚生労働省健康・生活衛生局 食品監視安全課HACCP推進室 室長補佐

松田秀明氏/ホテルメトロポリタン エドモント取締役総支配人(取材時/現 日本ホテル株式会社顧問)、日本ホテル協会SDGs委員会委員

2024年12月に消費者庁と厚生労働省が発表した「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」。「SDGs目標達成に向けて」を副題とするこの指針の「基本的な考え方」を知ることから、持ち帰りの取り組みはスタートする。策定に携わった3名の関係者に意義とポイントを語っていただいた。

食品ロス削減に向けた「食べ残し持ち帰り」という選択肢

──本日は、昨年(2024年)12月に公表された「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン〜SDGs目標達成に向けて〜」の策定に携わられた3名の皆様にお越しいただきました。まず、ガイドラインの策定に至る背景から伺ってまいります。

杉田:

今回のガイドラインは、「食品ロス削減」という大きな目標が前提となっています。食品ロス、つまり食べられるのに捨てられてしまう食品廃棄物の量は国内全体で約472万トン(2022年度)とされ、事業活動から出されるものと一般家庭からのものがほぼ半々となっています。その事業系236万トンのうち約4分の1が外食産業によるもので、さらにその約5割が消費者による「食べ残し」です。

SDGs目標達成へと向かう国際的流れの中、これをいかにして減らしていくか、ということで議論が始まり、政府の基本方針(第2次「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」)においても食品ロス削減目標が設定されました。これは食品ロス削減のための総合的な取り組み方を示したものですが、「食べ残し持ち帰り」もその一環に位置付けられています。

杉田:

私どもホテル業界としても、多くの食品ロスを出している当事者の責任として、できる限りこれを減らしていかなければという問題意識は早くから持っていました。そのため、「食べきる」ことを大前提に、宴会などではあらかじめ取り分けた小皿での料理の提供や、歓談中のお客様に食事を促す呼びかけ、捨てていた食材を生かしたメニューの開発、生ごみ再生利用のための技術開発など、さまざまな取り組みを行ってきました。

それでも、やむなく発生してしまう食べ残しというのは現実問題としてあります。であれば、持ち帰りも一つの解決策として検討すべきではないかということで、環境省が推奨する「mottECO(モッテコ)」の活動に参画するなどして、積極的に取り組むホテルが増えてきています。ただ、食の安全などへの配慮から、相当数の事業者が足踏みせざるを得ない状況にあったことも事実です。

髙橋:

そうした飲食事業者の事情も踏まえ、ガイドライン策定の話が具体化したのは、2023年の秋頃からだったでしょうか。松田さんもおっしゃるように、一部の事業者ではすでに持ち帰りの取り組みが進んでいましたが、政府としてさらに後押ししようということで、この年の暮れに「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」がまとめられました。その中でガイドラインの策定が明記されたのは、事業者と消費者の間の法的な問題や、衛生的なリスクが懸念されるため、それらに対する考え方や留意すべきことを整理しておく必要があったからです。

法的・衛生的な懸念を整理、払拭するための指針が必要

──懸念されるリスクというのは、具体的にはどのようなことでしょうか。

髙橋:

調理後の食品というのは基本的に時間の経過につれて劣化しますので、調理後はできるだけ早く食べていただくに越したことはありません。事業者も食べ残しを想定して調理するわけではないでしょうし、持ち帰るとなれば、お客様自身に管理を委ねることになりますから不安も生じます。そこには当然、食中毒のリスクが伴いますので、どのような食品なら持ち帰ることができるのか、時間や温度の管理はどうするかといったことについて、一定の指針を設ける必要が出てまいります。

杉田:

お客様が持ち帰った結果、もし食中毒という事態になれば、何らかの法的な責任が問われるのではないか。事業者としてはそこが最も気になるところかと思います。あるいは、風評被害などのレピュテーションリスクについても考えないわけにはいきません。そうしたリスクと法的事項をきちんと整理した上で、リスクを低減するためにはこうしましょうという行動指針を、今回のガイドラインにおいて作りました。このガイドラインを活用して取り組んでいただくことが、食べ残し持ち帰りの促進につながると考えます。

松田:

ご指摘のとおりで、事業者としてはある種の公的なガイドラインがない限り、万が一、食品事故が発生した場合の営業停止処分やブランド価値低下といった懸念は拭いきれません。もちろん、製造工程や提供過程に問題があったのなら明らかに事業者の責任となりますが、そうではない場合、お客様が持ち帰った後にどのような管理をされたかが見えないにもかかわらず、事業者がリスクを負ってまでやる必然性はどれだけあるのか。多くの経営者が心配するのは無理もありません。また、万が一の場合、大切なお客様を危険にさらすことにもなりかねない。そうしたことから、どんな食品でも食べ残しの持ち帰りは原則お断りする、という方針を採るホテルもあります。

ですが、例えば焼き菓子など、明らかに持ち帰り可能な商品まで一律に認めないことには疑問がありますし、お客様への説明にも説得力を欠くことになります。事業者に求められる管理責任と、消費者が自覚すべき責任とを明確にして両者の認識合わせをしないことには、本来の目的である食品ロス削減は進まないのではないかと思っていました。

杉田:

訴訟問題にまで進んだとき、最終的には裁判所の判断によって裁定がなされますので、責任の所在は個別の事例によって変わってくると思います。そのとき、事業者がガイドラインに沿った対応をしていたかどうかが、裁判所における一つの判断材料になると思われます。

髙橋:

消費者にとっても、衛生上のリスクや責任のあり方などをしっかり理解するために、こうしたガイドラインは有効だと思います。食品衛生上の配慮というと、通常は事業者が規制の対象となるわけですが、これに関しては消費者も主体的に考えていただく必要があります。食べ残すのも、持ち帰るのも、消費者自身ですから。

事業者に求められる説明責任、消費者が自覚すべき自己責任

──実際のガイドラインの内容ですが、大事なポイントに絞ってご紹介いただくと、どのような点が挙げられますか。

杉田:

まず、最初のほうに書かれた「第3 基本的な考え方」は、事業者の方にも消費者の方にも目を通していただきたい大事な部分です。簡単に申し上げますと、料理はその場で食べきることを前提に、食べられる量を注文していただくこと。また、飲食店のほうも小分けにするなど、顧客が食べきれるよう工夫をしていただく。それでも残ってしまって持ち帰る場合、飲食店は食中毒の可能性や気をつけてほしいことを十分に説明し、顧客はそれを理解した上で、自己責任の下で持ち帰っていただく。このようなことを事業者と消費者の双方が互いに認識し、協力して取り組んでいただくことが基本となります。

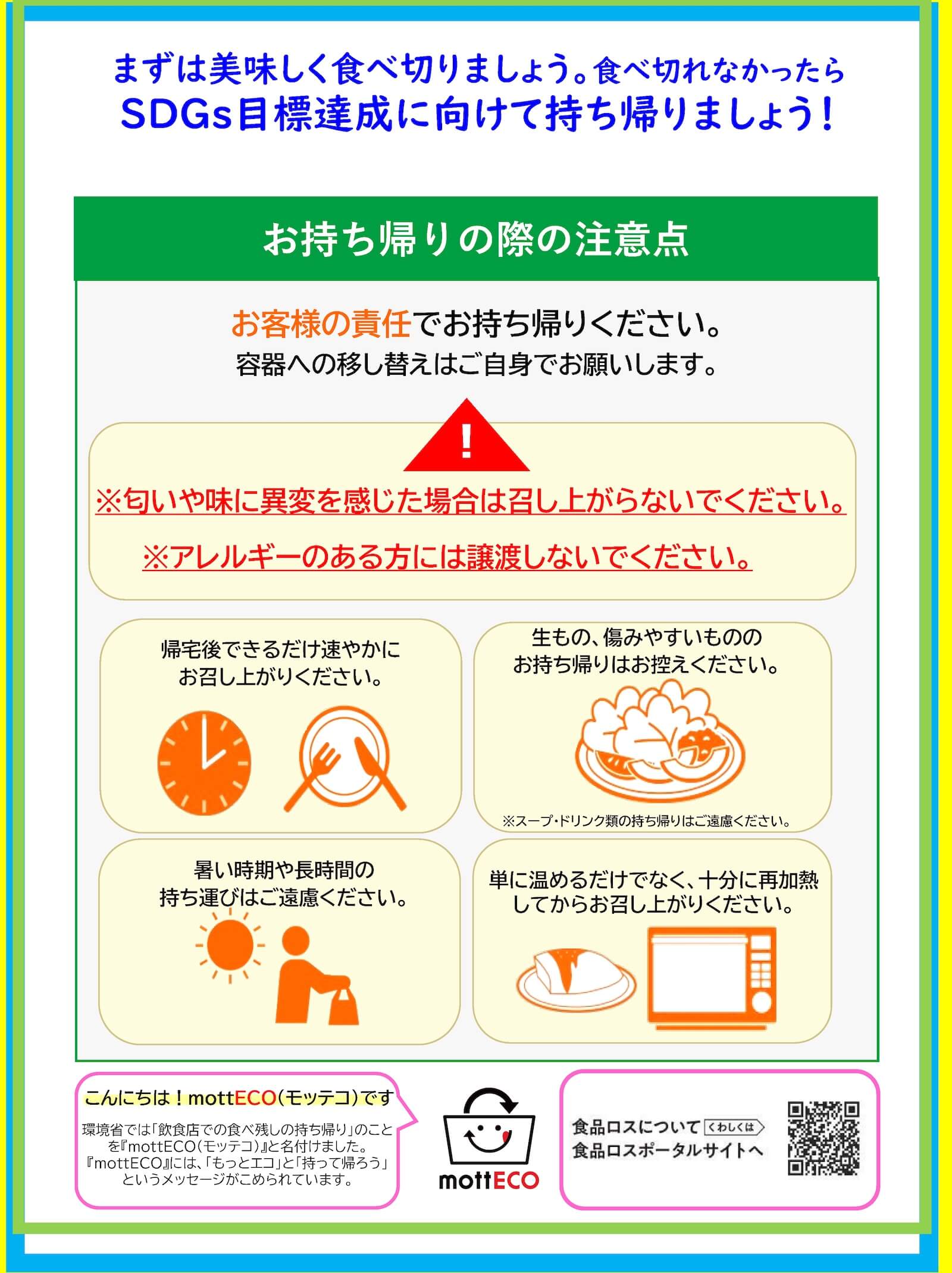

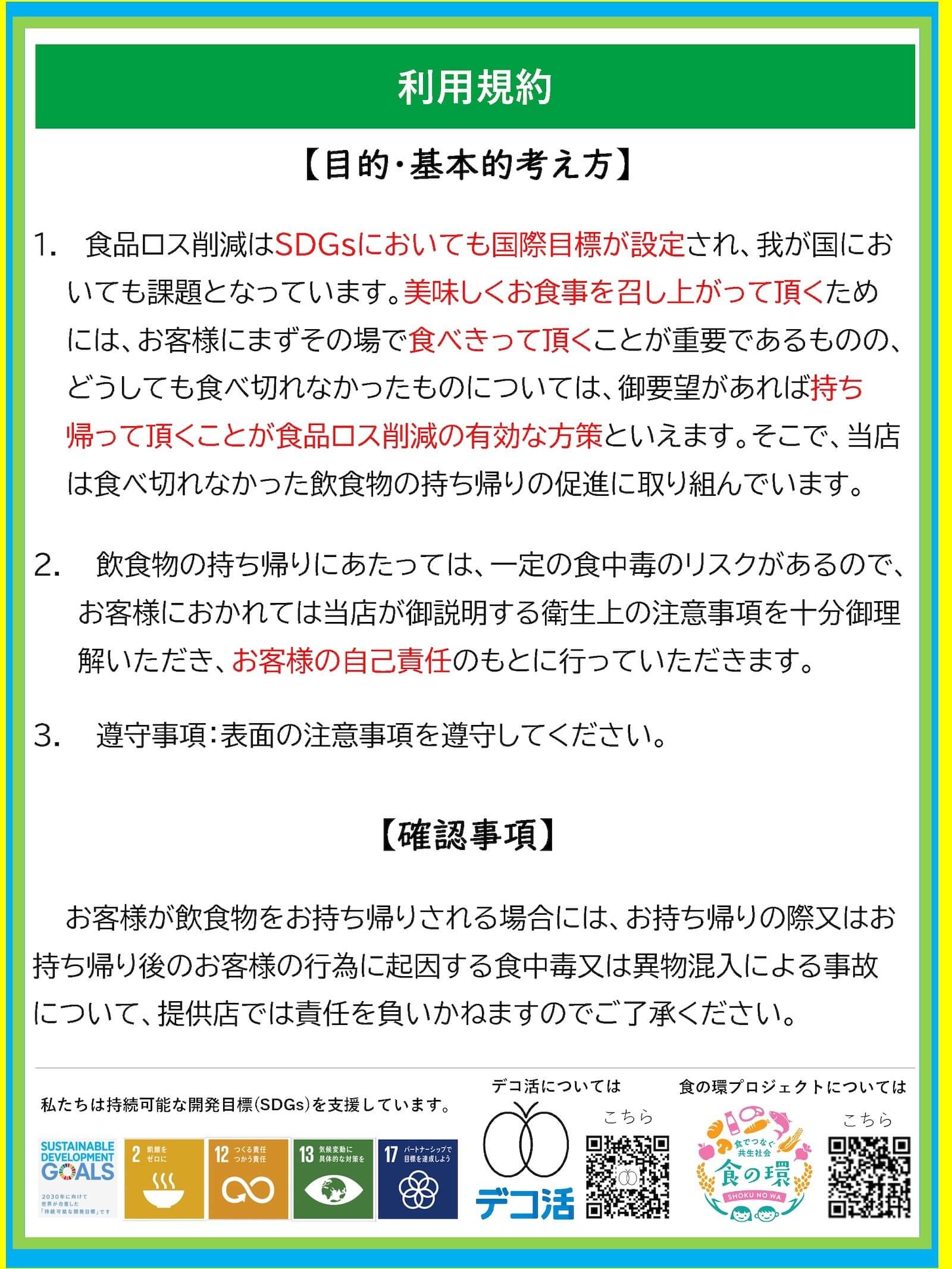

お客様に説明していただく具体的な内容については、ガイドラインの終わりに付けたサンプルのチラシがガイドラインの基本的なことを集約したものなので、ぜひ参考にしてください。このサンプルをそのまま使ってくださっても構いません。また、食べ残し持ち帰りの目的や基本的な考え方をまとめた「利用規約」のサンプルも作りました。自己責任の原則や、事業者としての責任の範囲にも触れていますので、こちらもご活用いただければ幸いです。

ガイドライン巻末に掲載された「チラシ」と「利用規約」のサンプル。このまま利用できる。

髙橋:

チラシにも書かれていますが、衛生面のポイントとしては、①生ものや傷みやすいものの持ち帰りは控える、②持ち帰った食品はできるだけ早く食べる、③長時間の持ち運びは避ける、④食べる前に再加熱をする、といったことが挙げられます。また、持ち帰ることができるメニューは事業者のほうで指定し、その選定に当たっては国際的な衛生管理手法であるHACCP(ハサップ)に従い、十分に加熱された食品を選ぶこと。持ち帰り用の容器は原則として事業者が用意し、容器への食品の移し替えは消費者自身が行う、などといったことも指針として定めました。

もう一つ大切なのは、食べ残しの持ち帰りを含め、食品による何らかの健康被害が生じた場合、保健所が調査に入ることになりますので、消費者も事業者もそれにご協力いただきたいということです。これは被害の拡大防止、再発防止のため、そして原因究明によって責任を明らかにするためにも大変重要なことです。

杉田:

私からも法的な面について、飲食店が顧客に対して十分な説明を行うことがなぜ義務付けられるのか、両者の間の民事的な観点から説明させていただきます。まず、レストランなどで普通に食事をする場合、お店側はその場で食べてもらうことを前提に調理を行い、場所や食器、雰囲気、給仕などを含む総合的なサービスとして飲食物を安全に提供する義務を負っていると考えられます。一方、お客様のほうも、店内で食べることを了解の上、外には持ち出さない、勝手に持ち帰らないという一定の制約を課されていると考えるのが妥当です。これは一種の契約であり、お金さえ払えばお客様が勝手に食べものを持ち出していい、ということにはなりません。

従って、「食べ残し持ち帰り」は当初の契約には含まれていない行為であって、お客様が「持ち帰りたい」と申し出て、お店がそれを承諾した時点で、改めて両者の間に合意に基づく新しい契約がなされると考えるわけです。そうであるなら、持ち帰った食べ残しを安全に消費してもらうための注意点をよく説明することは飲食店の義務であり、また顧客にもそれに応じることが求められます。この点についても、法律関係の専門家による議論を踏まえて、ガイドラインの中で説明させていただきました。

多様な立場の意見を集約した実効性のあるガイドラインに

──今回のガイドラインは複数の省庁が連携し、多方面の方々が協力して策定されたと聞いています。

杉田:

そうですね。中心となって策定したのは厚生労働省と消費者庁で、厚労省は主に衛生面、消費者庁は法律面を担当しました。また、農林水産省や環境省がオブザーバーとして検討会に参加して、このガイドラインは策定されました。環境省では、企業などの優れた取り組みを評価する「食品ロス削減推進表彰」や、mottECO活動の普及などを進めています。

松田:

私自身、消費者庁、厚生労働省それぞれの検討会にメンバーとして参加し、農水省の情報連絡会でも、ホテルメトロポリタンエドモントを含む日本ホテルの取り組み事例を発表させていただきました。そうした中で感じたのは、関係省庁の多さが物語るように食品ロス問題の幅広さ、また多様な関係者による議論の深まりでした。法律関係の学者や弁護士、衛生関係の研究者、保健所の関係者、消費者団体、そして私どものような飲食事業者を交え、さまざまな意見を踏まえたガイドラインができたのではないかと思っています。

──多様な意見の集約などで苦心されたことはありますか。

髙橋:

持ち帰りに適したメニューをどう定めるかについては、盛んな議論がありました。例えば、「75℃以上で加熱」を条件とする意見がありましたが、同じメニューでもレシピや調理法によって加熱の仕方や温度管理の方法はさまざまにあり、一概に決めることによって適用の範囲が狭まる懸念がありました。また、地域や季節によっても食べ残し持ち帰りに対する考え方は異なります。場合によっては、生ものでも一定の条件下で持ち帰りが可能な事例もありました。

衛生面の配慮に加えて最も心配したのは、すでにそれぞれの工夫と管理基準で食べ残し持ち帰りを実践している事業者が、ガイドラインが敷かれることによって逆に取り組みを中断させてしまうような事態です。それは食品ロス削減の趣旨から外れ、本末転倒になってしまいます。

松田:

本当にそうですね。ひと口に事業者といっても、大宴会場に料理を提供するホテルのような大規模事業者もいれば、街中の小さな飲食店もあります。持ち帰りのメニューはそれぞれの事情に照らして各者が決めるべきで、一律の厳しいルールはそぐわないと思います。

髙橋:

ガイドラインでは、「事業規模、気候、地域性(顧客の意識)等によって、飲食物提供方法や、食べ残し持ち帰りについての運用実態が異なる可能性」があり、「その特性に応じて柔軟な運用が可能」と記しています(「第2 本ガイドラインの対象」)。また、第5の衛生ガイドラインの部分にも「地域・文化的な背景も踏まえ、柔軟な取組にも配慮」と記載したのは、そうした理由によるものです。各地でいろいろと取り組んでおられることを、このガイドラインが否定するものではありません。

杉田:

実状に即した運用が求められる点は、法的な面にも共通します。「第6 事業者として飲食店に求められる行動」には、「顧客の年齢や飲酒の状況等を踏まえて丁寧に口頭でも説明するなど、状況に応じた取組を行うことが望ましい」と書かれています。杓子定規にチラシを渡せば十分ということではなく、個別にご対応いただければと思います。

松田:

私どものホテルでは2022年より、先ほども触れたmottECOの取り組みに参加しており、産学官民の連携組織である「mottECO普及コンソーシアム」の一員としても、食べ残し持ち帰りの普及に取り組んできました。こうした組織で異業種の方々とも情報交換をしながら、共通のチラシや容器を用いることで取り組みを加速させる方法もあると思います。

SDGs達成に向けてサステナブルなホテル経営の実践を

──ガイドラインが普及することによって、どのような効果が期待できるでしょうか。

松田:

これまで一歩を踏み出すことができなかった事業者の懸念事項に対して、かなりの部分がこのガイドラインによって整理されました。これを機に、多くのホテルで取り組みが進むことを期待しています。

日本ホテル協会でも会員ホテルを対象に「mottECO勉強会」を開催し、杉田様や髙橋様にもご協力いただいてガイドラインの目的や要点を紹介したところ、すぐにでも取り組みを始めたいといった反響がありました。こうした周知活動が重要になってくると思いますので、関係省庁とも連携しながらさらに進めていきたいと考えています。

杉田:

そうですね。ガイドラインができて終わりではなく、ここを新たな出発点として私たちも広報活動に力を入れていくつもりです。消費者と事業者向けに、食べ残し持ち帰りの趣旨について分かりやすく説明したチラシを作りました。先ほどのガイドラインの最後に付けたチラシについては、昨今のインバウンドを踏まえて、英語、中国語、韓国語の翻訳版も作成しました。どちらも消費者庁ホームページで公開していますのでご活用ください。

同時に、食べ残し持ち帰りの促進だけでなく、未利用食品の有効活用という観点からフードバンクなどに向けた「食品寄附ガイドライン」も策定しました。これらの施策に省庁が連携して取り組んでいくため、食品ロス削減、食品寄附促進のほか、「食品アクセスの確保」についても政府が一体的に取り組む「食の環(わ)」プロジェクトを進めてまいります。

髙橋:

こうしたガイドラインを普及させることで、その先にある食品ロス問題を包括的に解決していくことにつながりますね。事業者の皆様、消費者の皆様にはぜひご協力をお願いいたします。

松田:

私どもホテル業界としても、こうした活動を通じてSDGs達成に貢献するサステナブルな経営を実践し、そのことによってお客様や投資家といった多様なステークホルダーから評価される存在になれるよう努めてまいります。本日はありがとうございました。

取材・文/編集部 撮影/遠藤貴也

(2025 4/5/6 Vol. 751)