飲食店で食べ残した料理を持ち帰って食べる「mottECO(モッテコ)」運動。「食品ロス削減」という社会課題を解決すべく、ホテルを含む外食産業から多くの事業者の参画が相次いでいる。新たに策定された「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」が、その動きをさらに加速させるか。ホテルを取り巻く最新事情をレポートする。

進展する「mottECO」運動、日本ホテル協会でも勉強会

2025年4月15日(火)、東京・飯田橋のホテルメトロポリタン エドモント2階の宴会場で行われたセミナーに、オンライン参加を含む200名近い受講者が集まった。日本ホテル協会が会員ホテルを対象に主催する「mottECO勉強会」である。

「mottECO(モッテコ)」とは、飲食店で食べ残してしまった料理を利用客が自己責任で持ち帰り、自宅などで食べきることでゴミにしない、という取り組み。環境省などが推奨する食品ロス削減のためのアクションであり、「もっとエコ」「持って帰ろう」というメッセージを込めて命名された。

mottECOに参加する組織は年々増えており、趣旨に賛同する事業者や自治体、教育機関などで構成する「mottECO普及コンソーシアム」には、2025年5月現在で30団体が加盟する。日本ホテル(株)や(株)京王プラザホテル、(株)名鉄ホテルホールディングス、城山観光(株)、(株)芝パークホテル、穴吹エンタープライズ(株)といった、日本ホテル協会会員ホテルの運営会社も名を連ねる。今年7月1日(火)には昨年に続き、同コンソーシアム主催による「mottECO FESTA 2025」を開催。食品ロス削減に関する事例発表やパネルディスカッションなどが行われた。

「mottECO勉強会」は今回が2回目。昨年11月の初回勉強会では、日本ホテル統括名誉総料理長で国連食糧農業機関(FAO)の親善大使も務める中村勝宏氏による講演などを行い、mottECO導入への意識啓発に努めた。

今回の主なテーマは、昨年12月に消費者庁と厚生労働省から公表された「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」について。両省庁の担当者がガイドラインの概要と留意点に関して説明したほか、ガイドライン策定に協力したホテルメトロポリタン エドモントにおける取り組み事例を紹介。また、農林水産省からは、事業系食品ロスの削減目標などを定めた食品リサイクル法の新たな基本方針について説明があった。

「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」の運用スタート

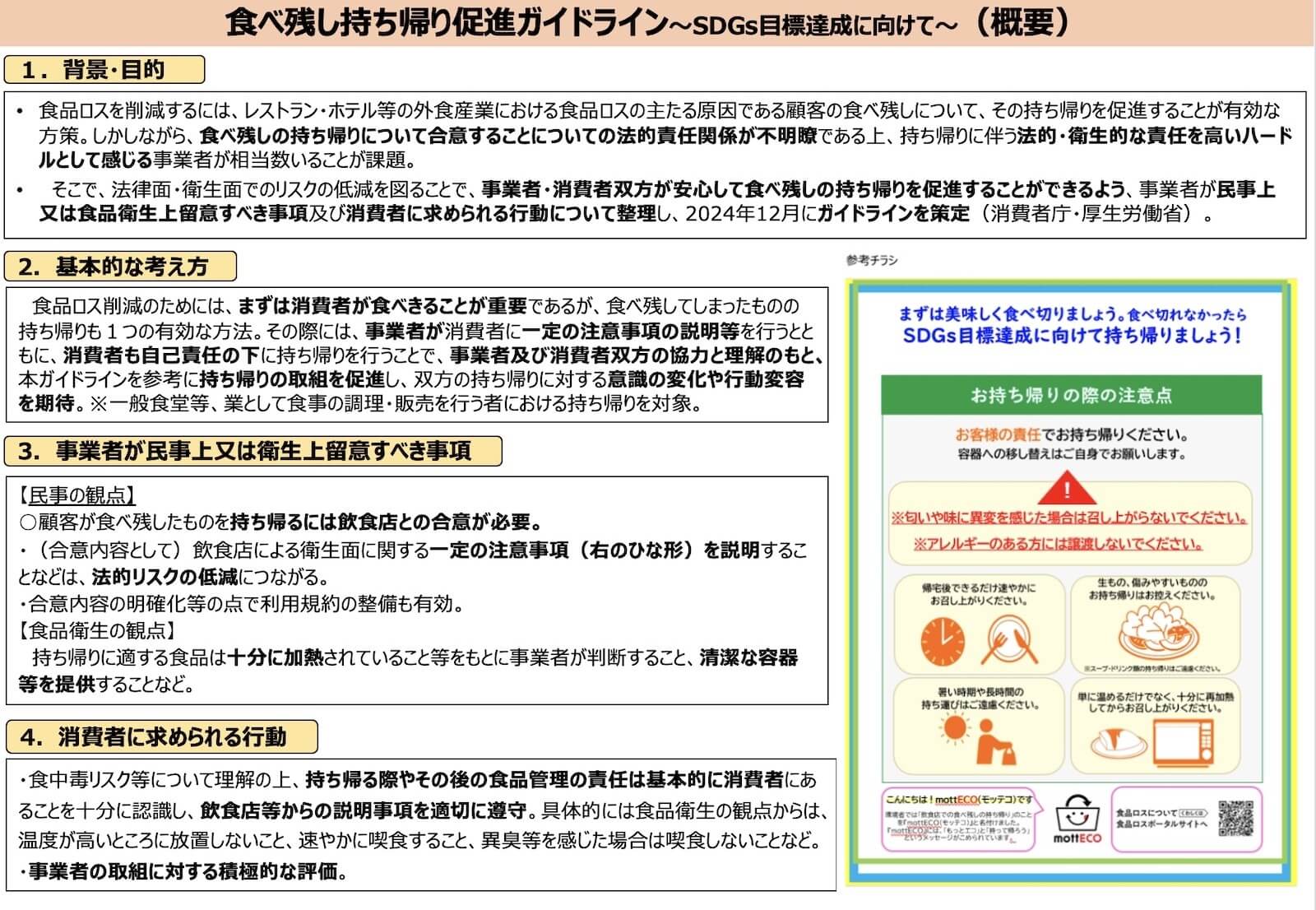

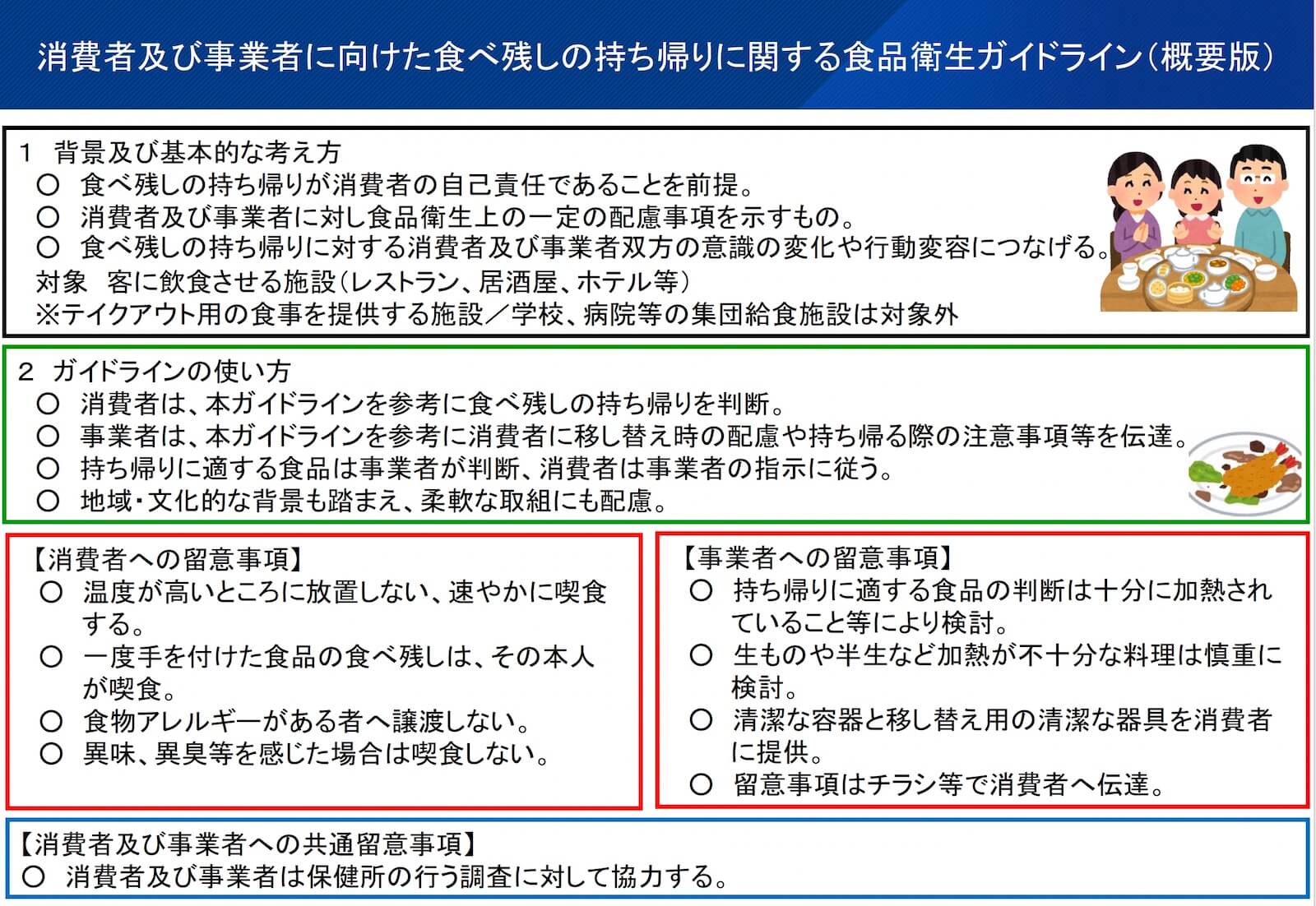

このガイドラインは、食べ残し持ち帰りの取り組みを進めるに当たり、飲食店などの事業者があらかじめ留意しておくべきことや、消費者に求められる行動などを整理したものである。それぞれの理解と協力を土台として、食品ロス削減に向けた意識の変化や行動変容を促すことを目的としている。要旨は以下のとおり。

●ガイドラインの基本的な考え方と目的

食べ残し持ち帰りの目的はあくまで食品ロスの削減にあり、そのためには料理をその場で「食べきる」ことが前提である。それでもやむなく発生する食べ残しについて、「持ち帰る」ことによって捨てられてしまう無駄を減らしていくことが、基本的な考え方となる。

SDGsやサステナブル経営の観点から、食べ残し持ち帰りを実践する飲食店は増加する傾向にある。しかし、一方では多くの事業者が「一歩を踏み出せない」でいるのが実状であり、ガイドラインではその主な原因として次の2点を挙げている。

①食べ残し持ち帰りに関する法的関係が不明瞭

(事業者と消費者がそれぞれ法的にどのような責任を負うのかがわからない)

②持ち帰りに伴う飲食店の法的および衛生的リスク

(食中毒などの健康被害が生じた場合の訴訟リスクなどが懸念される)

ガイドラインではこれらの懸念に応えるため、以下のように法的に見て食べ残し持ち帰りをどう捉えるか、食品衛生の観点から留意すべきことは何か、についてまとめている。

●法的な観点から見た「食べ残し持ち帰り」

飲食店は食べ残し持ち帰りに関して顧客と合意することにより、一種の契約関係にあると考えられる。そのため飲食店は、顧客が持ち帰ったものを安全に食べられるよう、注意点などを十分に説明する義務を負う。顧客もその注意点を守り、食中毒などのリスクを理解した上で、自己責任において持ち帰る必要がある。

●衛生上の観点から気をつけるべきこと

顧客が持ち帰る食品はあらかじめ事業者が認めたものに限り、持ち帰り用の容器は清潔に管理されたものを事業者が提供する。食べ残しを容器に詰め替える作業は顧客が自ら行い、持ち帰った食品は速やかに食べる。すぐに食べない場合は冷蔵庫などに保存し、食べる前に再度加熱する。食べかけのものを持ち帰る場合は、原則として本人が食べ、食物アレルギーのある人には譲渡しない。

これらに加え、持ち帰ったものを食べた後に体調不良があった場合、保健所が調査に入ることがあり、事業者も消費者もそれに協力することが求められている。調査の結果、消費者の衛生管理などに問題があったと認められれば、責任は消費者自身に帰する。

●食べ残し持ち帰り促進ガイドライン 概要版

食品ロス削減の目標達成に向け、外食産業も取り組み強化を

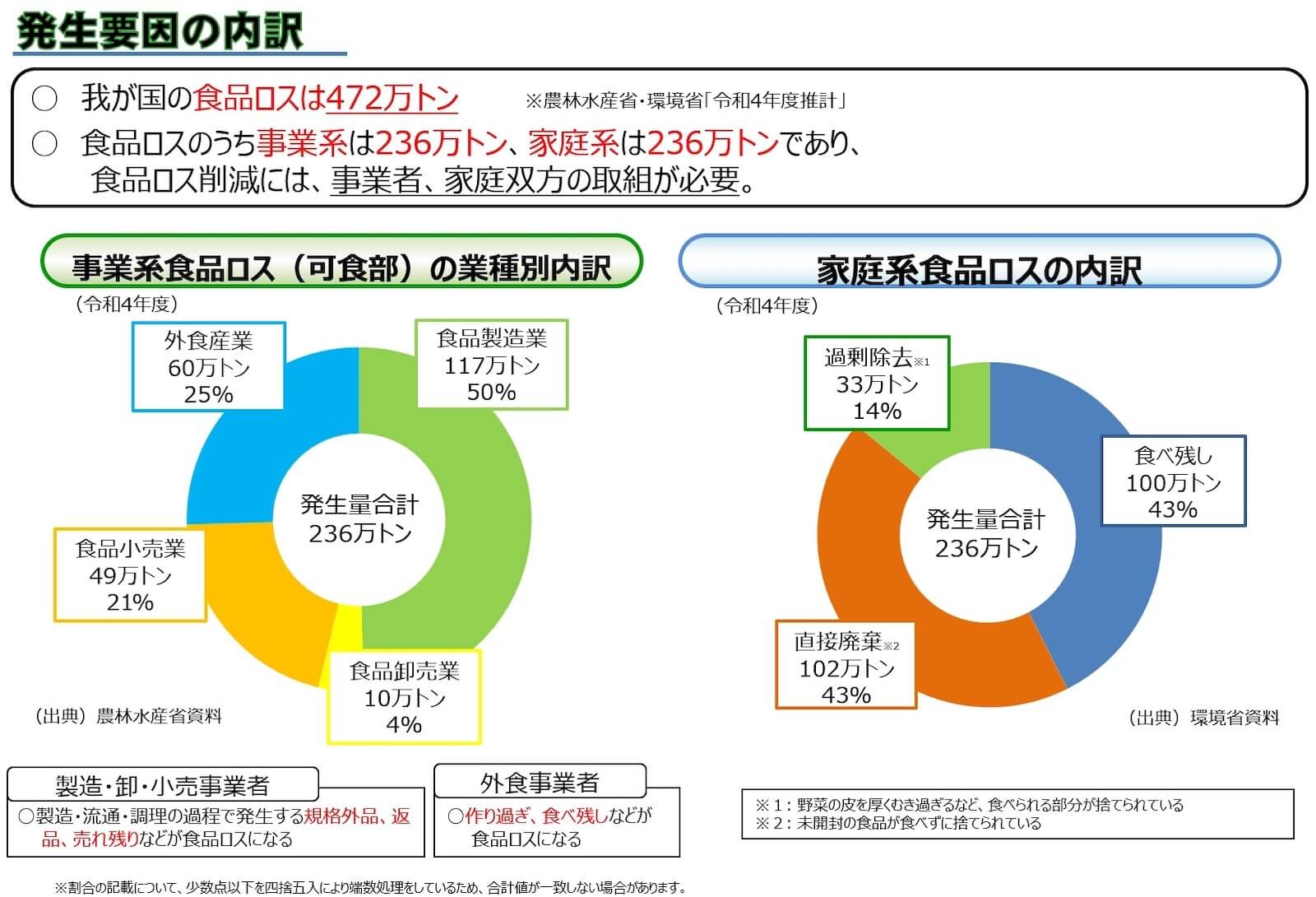

ガイドラインの普及・運用が進むことにより、mottECOなどに参画する飲食事業者が今後さらに増えることが期待されるが、そもそも食品ロスの現状はどうなっているのか。農林水産省と環境省がまとめた「令和4年度(2022年度)推計」によると、全ての食品廃棄物2232万トンのうち、食べられるのに廃棄される「食品ロス」の総量は約472万トン。国民一人当たりにして1年に約38Kg、一人が毎日おにぎり1個分のご飯を捨てているのに等しいという。これを家庭系、事業系に分けると約236万トンずつで半々となる。

食品ロスによる経済損失は4兆円。外食産業の市場規模21.3兆円の実に5分の1に迫る。また、食品ロスによって生じる温室効果ガスの排出量は年間1046万トン(CO₂換算)であり、仮に食品ロスを8%減らせば、エアコンの設定温度を1℃変えるのと同等のCO₂削減効果が得られるとする試算もある。

●食品ロス発生要因の内訳

こうしたことから政府は、第1次「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」(2020年)にのっとり、事業系および家庭系食品ロスの量をともに2030年度までに2000年度比で半減させる目標を設定。事業系については、食品の製造、卸売、小売、外食等の各分野で取り組みを進めたところ、2022年度に目標値の273万トンを下回り、8年前倒しで目標を達することができた。

これを受け、2030年度までに2000年度比60%(219万トン)に削減することを新たな目標に据え、第2次「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が閣議決定(2025年3月)。ここには食品卸売業・小売業による「未利用食品寄附促進」などと並び、外食産業での「食べきり推進」「食べ残し持ち帰り促進」が効果的な取り組みとして挙がっている。

外食産業ではこれまでも、小盛りメニューの導入や未利用食材を活用したメニュー開発、「3010(さんまるいちまる)運動*」に代表される消費者への食べきり啓発活動に加え、mottECO運動による食べ残し持ち帰りの機運醸成などの取り組みが進められてきた。だが、現状でも事業系食品ロスのうち25%に当たる約60万トン(2022年度)は外食産業から排出され、その主な要因が作りすぎ、食べ残しである以上、さらなる努力が求められる。食べ残し持ち帰り促進ガイドラインの普及と実践、そしてmottECOの推進が、その試金石になると言えそうだ。

*3010運動:宴会等で乾杯後の30分間と終了の10分前は、席に戻って料理を楽しんでもらうことを推奨する運動

取材・文/編集部

(2025 4/5/6 Vol. 751)