挙式件数の減少や少子化、激化するゲストハウスとの競争など、ホテルのブライダル部門を取り巻く状況は厳しさを増しています。果たしてそうした環境要因だけが、業績不振の原因なのでしょうか──。日本ホテル協会では今年7月、「HWCワークキャンプ」の総合プロデューサーも務めるウェディングコンサルタントの阿部マリ子氏(Spice up Weddings代表)を講師として、業績回復のためのオンラインセミナーを開催しました。

外的要因でなく、内的要因を考える

ブライダル事業が「斜陽産業」といわれるようになって久しい。少子化に加え、コロナ禍によるダメージ、結婚式の施行率の低下・少人数化、競合施設の増加など、さまざまな理由が語られている。

「でも、本当にそうでしょうか」。セミナーの冒頭、講師の阿部マリ子氏はそう問いかけた。

たしかに近年、出生率や婚姻率は右肩下がりを続けており、ゼクシィの調査では挙式組数も2014年から24年までの10年間で37%減となっている。しかしその一方、挙式の平均単価は14年の約295万円から24年の約344万円まで上昇しており、これを組み合わせて計算すると、売上額の減少率は20%減にとどまる。

「つまり、ある施設の売上がこの10年で20%以上減少しているとしたら、その原因を少子化や施行率の低下だけに求めるのはおかしいということになります」

加えて、コロナ禍でダメージを受けても業績を戻した施設、また不況が語られる中でも売上を伸ばしている施設も、もちろんある。その中で売上が伸びないのであれば、それは外的要因のためではなく、自社のウェディングの魅力が低下・退化しているからと考えるべきではないか──。阿部氏はそう指摘した。

「外的要因を理由にしていると、売上が伸びなくても『だから仕方ないんだ』と諦めてしまいがち。まずは外的要因をいったん置いておいて考えることで、改善すべき点が見えてくるはずです」

集客──すべての接点で印象に残るフックを

ここからは、その「改善」すべき具体的な点を、5つのテーマに分けて解説した。一つ目のテーマは「集客」。阿部氏は「時流に見合った集客戦略の再構築」というサブタイトルを示した。

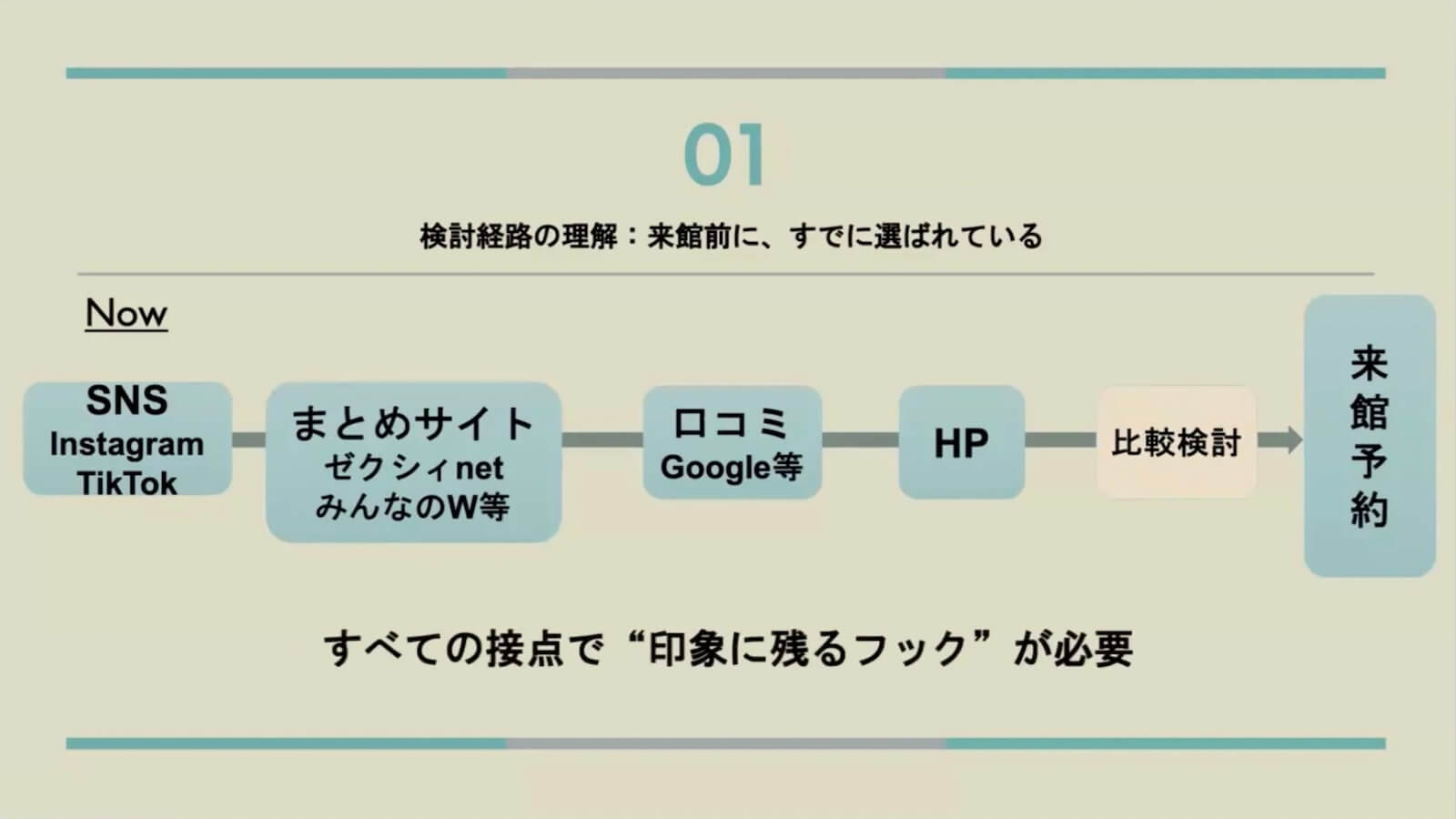

近年、ブライダルにおいて大きく変化しているのが、カップルが会場を選ぶに至るまでの「検討経路」だ。かつては雑誌を見て気になったり、家族や友人にすすめられたりした会場に「とりあえず行って話を聞く」というカップルが多かった。ところが今は、SNSで情報を集め、まとめサイトでさらに情報をチェック、各会場の公式サイトも確認して、十分に比較検討してから、候補を絞り込んだ上で来館する──というケースがほとんどだという。

「つまり、来館までのハードルが高くなったのではなく『多くなった』。SNSや口コミで魅力を感じてもらえたとしても、その後に見た公式サイトが今ひとつであれば来館にまでは至りません。すべての接点で印象に残る、『素敵だ』と感じてもらえるフックが必要なのです」

さらに、その「すべての接点」で注意すべきは、「ブランドとしての意思や一貫性を持つこと」。例えば、「クラシカルウェディング」を掲げているホテルが、カジュアルウェディングの写真を使っていては、顧客を混乱させてしまう。ターゲットとするカップル像や会場として提供する世界観、そしてそれをどんな言葉やビジュアルで伝えるのか、あらゆる要素を通じて「自分たちのホテルらしさ」をつくりあげていく必要がある。場合によっては、ブランド構築全体をプロに任せてしまうのも有効な戦略だという。

また、メディアは自分たちの戦略を発信する「道具」であって、コンテンツを出すこと自体を目的にしていては本末転倒だ、との指摘もあった。「SNSやウェブサイト、動画投稿サイトなど媒体によって役割は異なりますから、どの媒体で何をどのように伝えるのか、戦略を立てて設計していく必要があります」。

「受注」のための仕組みづくり

続いてのテーマは「受注」。ここではまず、「選ばれる」ための設計の必要性が語られた。

集客の段階でアピールした自社施設の魅力を、接客の中でも語れているか。サロンの雰囲気や使われているアイテムが、広告などで打ち出した世界観と一致しているか……。その会場を気に入って来たお客様の期待に応えられるかどうかが問われるという。

また、顧客の心理を理解することも重要だ。「来館するカップルは、最後の決め手としてその会場が『自分たちに合うかどうか』を見極めに来ている。それを前提にしたトークスクリプトを作成し、安心感を与えられるような接客をすること。強引に押しつけるのではなく、相手の判断・決断を導く『リード』も必要です」。

さらに大事なのは、こうしたテクニックを属人的なものではなく、誰でも再現可能なものにしていくことだという。「一人の優れたプランナーが辞めたら終わり」にならないよう、ブランドに基づいて軸を統一した接客のあり方を設計していく必要がある。「受注は技術なので、仕組みをつくることで鍛えることができる」。阿部氏はそう強調した。

単価の向上を提案する

そして、売上向上に向けて最も短期間で効果が出せる取り組みとして紹介されたのが、「単価の向上」。食事など各アイテムの単価を上げる、アルバムなどの受注率を上げる、ゲストの人数を増やす……そのうちのどれに力を入れるのか、まずは明確にする。その上で、できるだけ高価格帯のアイテムを選んでもらえるよう、メニュー設定や写真、試食会などの仕組みを工夫するのも有効だという。

また、接客トークの中で単価向上のための提案をすることに、罪悪感のようなものを抱くプランナーも少なくない。「でも、単価向上の提案は、終了後にお客様が『やっぱり高いほうにすればよかった』と後悔するのを防ぐことにもつながります。それをきちんと提案するのがプロの仕事だと、一人ひとりのプランナーが腹落ちできるようにすること。それが管理職の仕事だと思います」。

さらに、提案のタイミングや伝え方も重要だ。例えば、動画撮影を提案したいのであれば、ただ「動画を撮りましょう」と言うのではなく「この場面はぜひ動画でも残したいですよね」などと、「なぜそれが必要なのか」というストーリーや価値を伝える。それが、お客様の「ほしいと思うスイッチ」を押すことにつながるという。

チームビルディングと「当日の施行」

最後の二つは、見落とされることの多いテーマといえるかもしれない。まずは「チームビルディング」。

プランナーはお客様と1対1でやりとりするのが一般的だが、売上の数字はそこからだけ生まれてくるものではない。「売上を安定的に伸ばすには、チーム力が不可欠」だと阿部氏は説明した。

チームビルディングとは「仲良しチームをつくる」ことではない。管理職が高いマネジメント力を持つこと、そしてマネジメント層とスタッフ一人ひとり、スタッフ同士の間にしっかりとした信頼関係を構築することが求められるという。そのために、「スタッフと面談するときには、評価だけではなく共感・傾聴にフォーカスする」「スタッフに感謝と承認を伝える」「トップダウンではなく伴走型のマネジメントを」などのアドバイスがあった。

そして、最後のテーマは「施行」。「ここまで話してきたことは全部やっているのに売上が上がらないという方がいたら、それは挙式当日の施行に問題がある可能性が高い。マイナスの広告を打ち続けているようなものです」。阿部氏はそう説明した。

当日の進行や雰囲気がよければ、主役のカップルのみならず親族やゲストの記憶に強く残り、口コミ評価やSNSでの拡散につながっていく。「この1日が未来のお客様を連れてくる」という意識を、当日のみのアルバイトなども含め、会場にいるスタッフ全員が持つことが何よりも重要だという。

「今日お話ししたことは、すべてとても基本的なこと。基本を磨けば、業績は必ず上がるはずです」。参加者を激励するそんな言葉で、2時間半にわたるセミナーは締めくくられた。

取材・文/仲藤里美

(2025 7/8/9 Vol. 752)

阿部マリ子(あべ・まりこ)●Spice up Weddings代表。株式会社サンモトヤマ、株式会社Plan・Do・Seeを経て、2008年に独立。ブライダルマーケットをより盛り上げ、元気にするため、国内は北海道から沖縄まで、海外は上海へも赴き、ブライダルの現場(ホテル、ゲストハウス、式場を問わず)にてコンサルタントやセミナー講師として活動中。業績向上の戦略づくりからプランナートレーニングまで幅広く支援サービスを提供する。2013年より実践女子大学短期大学部にて「ブライダル」に関する講座を担当。